voici un type (un anglais, un diplomate, un fiancé) (Edward Abbott, tel est son nom – Gonçalo Waddington)

tout droit sorti d’une nouvelle de Somerset Maugham (je l’aime beaucoup, » et mon fantôme (d’ailleurs) en rit encore ») – il est là, sous la pluie à attendre le bateau qui mène vers lui sa fiancée – mais non, il s’enfuit – en train, qui déraille

il fuit – il ne veut plus se marier, dirait-on – jungles villes transports – il fuit – des images magnifiques – des paysages (qui n’existent que parce que nous les contemplons, certes) : tout n’est qu’illusions tu sais – il y a de nombreuses étapes, on les emprunte, on suit le chemin – l’homme, lui, s’enfuit – le film est peut-être construit en deux parties, hétérogènes, c’est possible – une comédie, un mélodrame… – au bout d’une heure (des villes, des gens, des campagnes, des arbres et des fleurs sans doute) elle arrive

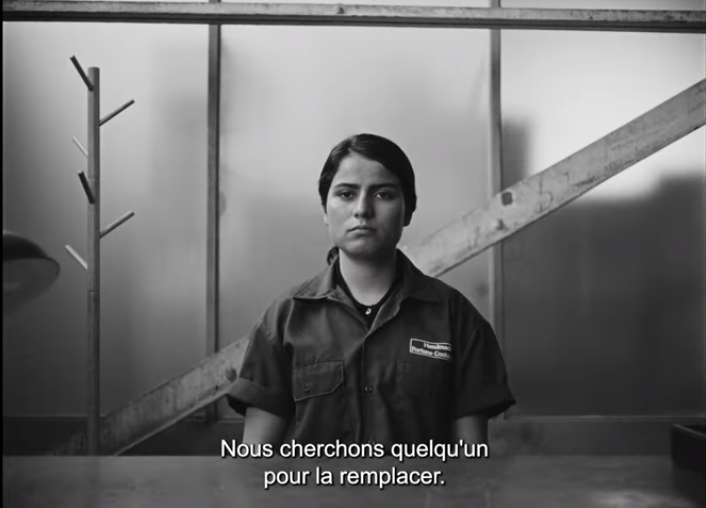

(Molly Singleton, interprétée par Crista Alfaiate) et lui disparaît – elle, elle suit le chemin qu’il a emprunté voilà quelques jours peut-être

le monde bouge comme le temps

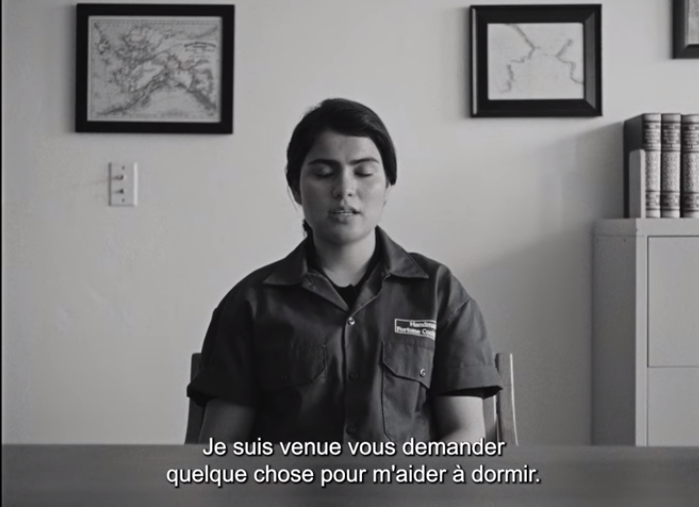

courtoise, drôle, (son rire quand elle pouffe…) adorable pour qui la croise – mais elle, toujours à la recherche de son fiancé

on assiste, tout le temps que dure le film, à des va-et-vient chronologiques, on est au début du vingtième siècle et tout à coup

au vingt-et-unième, aujourd’hui des rues (ici le début (ou la fin) d’un plan panoramique formidable

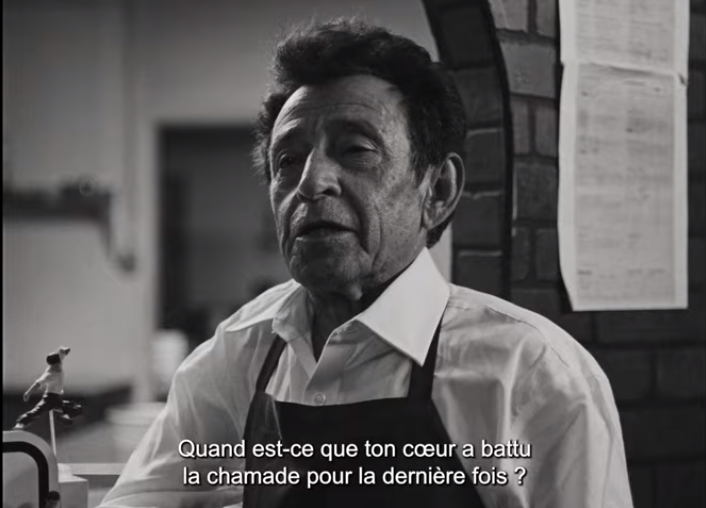

) et puis et puis elle parvient au Siam, hébergée par un riche latifundiste épris d’elle – à moins que ce ne soit qu’un homme d’affaires – et puis

l’histoire continue – je crois qu’on en revient un peu à lui

un peu de divination, beaucoup d’images des rêves

des merveilles qu’on ne verra pas ici, mais dans le film la cueillette des fleurs de lotus, ou celle des bambous – des merveilles qui tournent, pas autour du monde, mais en Asie, en un grand tour – tout au long de ces plus de deux heures qu’il dure, et qui passent comme un rêve

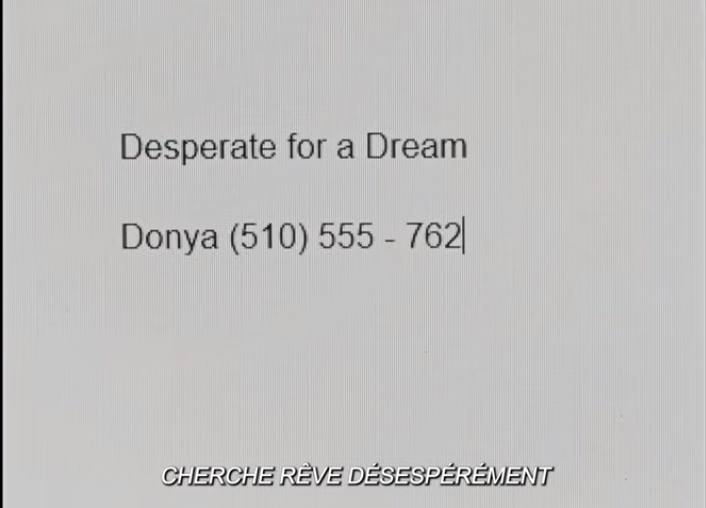

Grand Tour un film franco-portugo-italien réalisé par Miguel Gomes

et l’équipe technique